… une absence stratégique préoccupante :

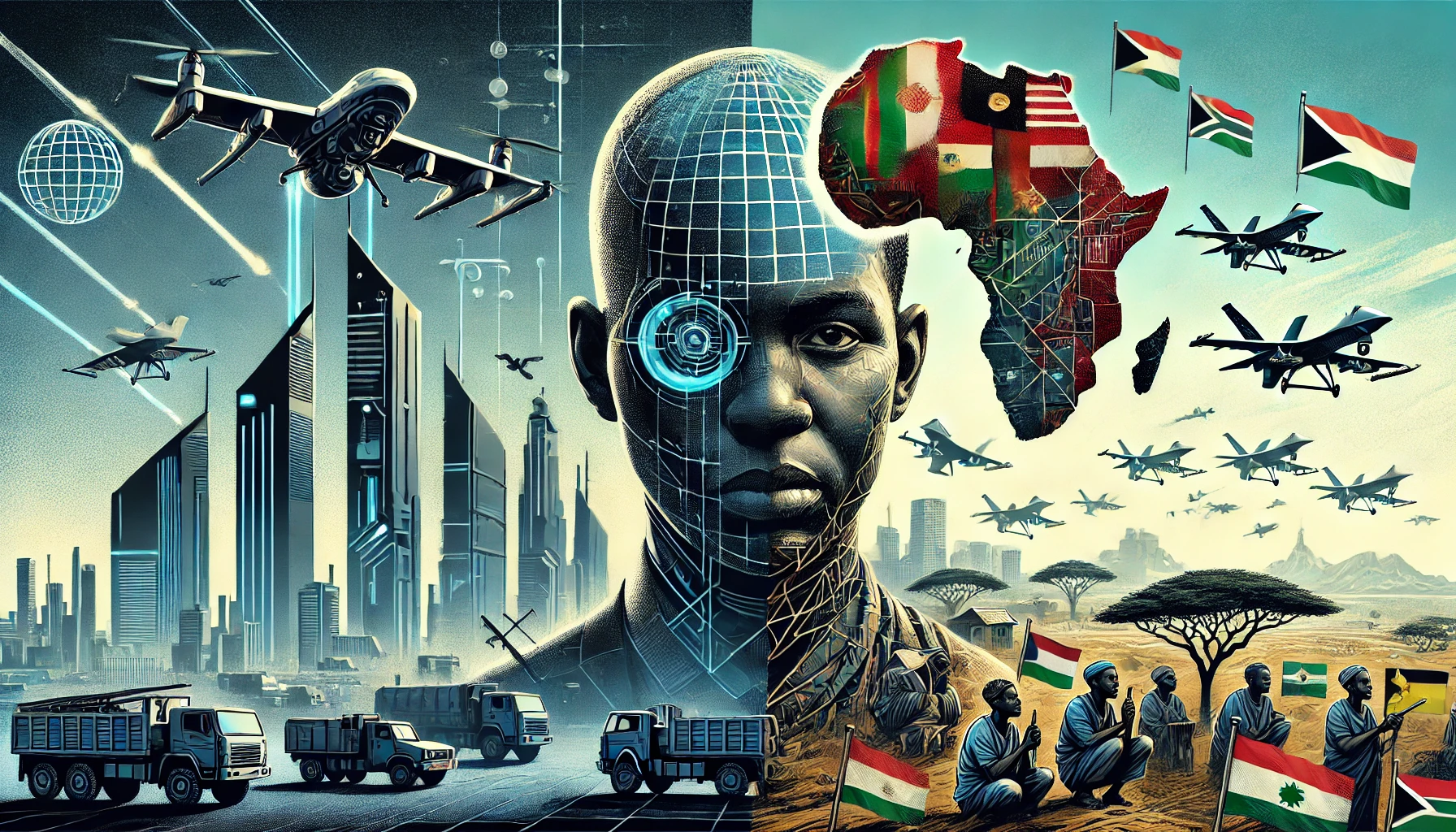

La scène géopolitique mondiale est en profonde mutation. Depuis le tournant des années 2020 et le COVID, une dynamique de reconfiguration s’est accélérée autour de deux axes majeurs : l’intensification des tensions militaires et la transition vers une économie centrée sur les technologies avancées, notamment l’intelligence artificielle (IA).

Pendant que les puissances occidentales investissent massivement dans la défense et l’innovation, et que l’Asie affirme ses ambitions techno-souveraines, l’Afrique demeure largement en retrait – absente de cette double révolution qui redéfinit les rapports de force internationaux.

On assiste à une certaine passivité des dirigeants et des organisations régionales, pendant que les citoyens et la diaspora, loto visa aidant, continuent à fuir le désert d’innovation que constituent nos pays. L’Afrique est cliente, les africains contribuent au ressources brutes et à la main d’œuvre. Sommes-nous condamnés à rester des observateurs et simples consommateurs?

Une géopolitique de la technologie… sans l’Afrique

Les grandes puissances redessinent les contours d’un ordre mondial où la supériorité technologique devient un instrument de pouvoir aussi déterminant que la dissuasion militaire. Selon le rapport du Future of Life Institute (2023)[1], l’intelligence artificielle militaire, les systèmes autonomes de combat, et le traitement prédictif des données de guerre sont devenus des priorités stratégiques. Les États-Unis, la Chine, Israël et certaines puissances européennes investissent déjà des dizaines de milliards de dollars dans ce nouveau complexe militaro-numérique.

L’Afrique ne figure dans aucun de ces programmes de recherche, de production ou de déploiement. Les universités africaines ne sont que marginalement intégrées aux consortiums scientifiques sur l’IA, comme le souligne le rapport de l’UNESCO (2022) sur les inégalités en matière de science et technologie[2]. Dans le domaine de la défense, les États africains demeurent essentiellement consommateurs d’armements étrangers, sans politique industrielle commune ni autonomie stratégique ; ils attendent la production, pour racheter au prix fort les stocks déclassés.

La Turquie et la Russie deviennent des acteurs majeurs sur le terrain, souvent sans aucune transmission de connaissance. L’Afrique reste le seul continent où on achète encore des armes contre ses propres citoyens ou son voisin. Pendant que les puissances occidentales investissent massivement dans la défense et l’innovation, et que l’Asie affirme ses ambitions techno-souveraines, l’Afrique demeure largement en retrait – absente de cette double révolution qui redéfinit les rapports de force internationaux.

On assiste à une certaine passivité des dirigeants et des organisations régionales (certains trop vieux pour comprendre), pendant que les citoyens et la diaspora, loto visa aidant, continuent à fuir le désert d’innovation que constituent nos pays. L’Afrique est cliente, les africains contribuent au ressources brutes et à la main d’œuvre.

Un continent en quête de cohérence politique

Pendant ce temps, les efforts d’intégration continentale peinent à produire les effets attendus. L’Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), signé en 2018, est encore loin de sa mise en œuvre effective. Les barrières non tarifaires, les conflits transfrontaliers et l’absence d’infrastructures logistiques communes affaiblissent son potentiel transformateur. Le commerce intra-africain reste inférieur à 17 %, selon la Banque africaine de développement (2023), contre plus de 60 % en Europe.

Sur le plan institutionnel, l’Union africaine souffre de son incapacité à articuler une vision géopolitique partagée. Sa réponse à des enjeux comme les bases militaires étrangères, les cybermenaces ou la souveraineté numérique est quasi inexistante. Pendant ce temps, des puissances extérieures consolident leur influence : la Russie renforce ses alliances sécuritaires (notamment via Wagner), la Chine étend sa diplomatie technologique, et les États-Unis reviennent à une stratégie plus affirmée de « containment »[3] face à l’influence croissante des BRICS.

A plus petite échelle, on assiste même à un cloisement de plus en plus fort, avec les crises et impasses entre pays voisins. C’est le cas par exemple entre l’AES et leurs anciens voisins de la CEDEAO, entre le Congo et le Rwanda, entre le Maroc et l’Algérie… En interne, certains pays sont même occupés à renforcer le pouvoir d’un monarque qui refuse toute forme d’alternance.

Une absence qui n’est pas sans conséquences

L’absence de l’Afrique dans cette nouvelle configuration mondiale n’est pas seulement symbolique ; elle est structurelle et stratégique. En étant absente des débats sur la gouvernance de l’IA, sur la régulation de l’armement autonome, ou sur la souveraineté technologique, l’Afrique se condamne à une dépendance prolongée. Une marginalité qui, si elle perdure, pourrait réduire considérablement ses marges de manœuvre diplomatique, économique et militaire dans les décennies à venir.

Cette absence de la géopolitique mondiale a des conséquences profondes, tant pour le continent que pour l’ordre international dans son ensemble. Voici un panorama des principales répercussions :

1. Marginalisation dans les décisions mondiales (aucun pays africain n’a de siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU);

2. Faible poids dans les échanges économiques stratégiques;

3. Instrumentalisation par les puissances étrangères;

4. Manque d’influence sur les normes mondiales;

5. Retard sur les grands enjeux planétaires et risques de marginalisation;

6. Faible intégration régionale et absence d’un leadership continental fort.

Cette situation contribue à perpétuer une forme de néocolonialisme déguisé, freine le développement endogène, et aggrave les déséquilibres globaux. L’immigration a encore de beaux jours devant, n’en déplaise aux politiques actuellement en place en Occident.

Pour une réintégration stratégique de l’Afrique

Face à cette situation, plusieurs pistes doivent être envisagées, à court et moyen terme :

- Création d’un Institut panafricain de souveraineté numérique et technologique, capable de centraliser la recherche, la formation et la coordination stratégique en matière d’intelligence artificielle, cybersécurité et innovation militaire.

- Renforcement de la ZLECAf par l’investissement massif dans des corridors logistiques continentaux, la mutualisation douanière, et l’harmonisation des normes commerciales. Une économie intégrée est la condition sine qua non d’une influence géopolitique crédible.

- Développement d’une industrie de défense régionale, en encourageant la fabrication locale d’équipements de base, la recherche appliquée et la coopération militaire interétatique sur des enjeux communs comme la lutte contre le terrorisme et la piraterie.

- Définition d’une doctrine africaine des relations internationales, qui ne se contente pas de réagir aux grandes puissances mais qui propose une vision africaine du multilatéralisme, de la paix, et de la souveraineté.

- Regroupement de organisation sous-régionales : il devient en effet difficile de s’y retrouver avec toutes les structures crées avec des déclinaisons souvent inutiles et budgetivores.

- Inclusion des diasporas africaines dans les dynamiques de politique technologique et stratégique, en s’appuyant sur ses ressources scientifiques, diplomatiques et entrepreneuriales.

Conclusion

La situation actuelle n’est heureusement pas une fatalité : de nombreux pays africains, des mouvements citoyens, et des intellectuels conscients appellent avec le groupe Afrology à une renaissance panafricaine pour inverser cette dynamique.

Si l’Afrique veut peser dans le monde de demain, elle ne peut plus se contenter d’être un objet de la géopolitique des autres. Elle doit devenir sujet de sa propre histoire, en construisant les outils de sa souveraineté collective, intellectuelle et technologique. La stratégie collective commence par une redéfinition de la stratégie locale; on en est encore loin dans certains pays, en pleine reconstruction constitutionnelle…

Bruxelles, le 28 mars 2025

Ablam AHADJI

Note : Après la mise en ligne de ce document, nous avons reçu un document sur la stratégie de l’Union Africaine accessible ici [Télécharger]

————————————————-

[1] Source : https://futureoflife.org/

[2] Voir https://www.unesco.org/fr/ethics-science-technology

[3] Le 12 mars 1947, le président présente devant le Congrès américain sa doctrine du containment, qui vise à fournir une aide financière et militaire aux pays menacés par l’expansion soviétique. Aujourd’hui, on peut remplacer la Russie par les BRICS.